Cuando uno observa a casi todos los presidentes recientes de Argentina, es imposible pasar por alto un factor común: la corrupción.

Los hubo condenados -aunque sin sentencia cumplida en tiempo y forma- como Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner. También algunos llegaron a estar procesados (Mauricio Macri), imputados (Alberto Fernández) o vinculados con empresarios luego hallados culpables (Néstor Kirchner). Y hoy, mientras la agenda actual tiene a Javier Milei, el mismo que prometió barrer con la casta política, enfrentando una grave crisis por presunto fraude en la promoción de la memecoin $LIBRA, cobra renovada notoriedad la figura del médico del pueblo que llegó a la presidencia, fue derrocado y murió con lo puesto.

“La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido: perfeccionamiento no es sustitución totalitaria”, fue la frase de Arturo Umberto Illia, quien fuera presidente entre 1963 y 1966, para inaugurar su primera Asamblea Legislativa tras alcanzar el 25% del voto popular. Su honestidad pueblerina, tal como destacaron cercanos y ajenos, le impidió sortear las presiones políticas y sindicales, el aparato empresarial y las Fuerzas Armadas que tanto exigían retornar al poder.

A pesar de la remontada económica, el dirigente de la Unión Cívica Radical debió terminar mucho antes su mandato. Y en los años que siguieron, los más convulsionados y violentos que se recuerden en Argentina por la dictadura militar, el olvido popular hizo el resto.

Illia enfermó y murió en la pobreza el 18 de enero de 1983. Por escasos meses, no llegó a atestiguar la renacida democracia.

El médico adorado por vecinos que se lanzó a la política

Illia nació el 4 de agosto de 1900 en Pergamino, una localidad al norte de la provincia de Buenos Aires. Hijo de inmigrantes italianos, creció en una familia trabajadora, colaborando en el horno de ladrillos de su padre mientras desarrollaba su vocación política dentro de la Unión Cívica Radical, partido al que se afilió a los 18 años, seducido entonces por la reforma universitaria y el liderazgo de Hipólito Yrigoyen.

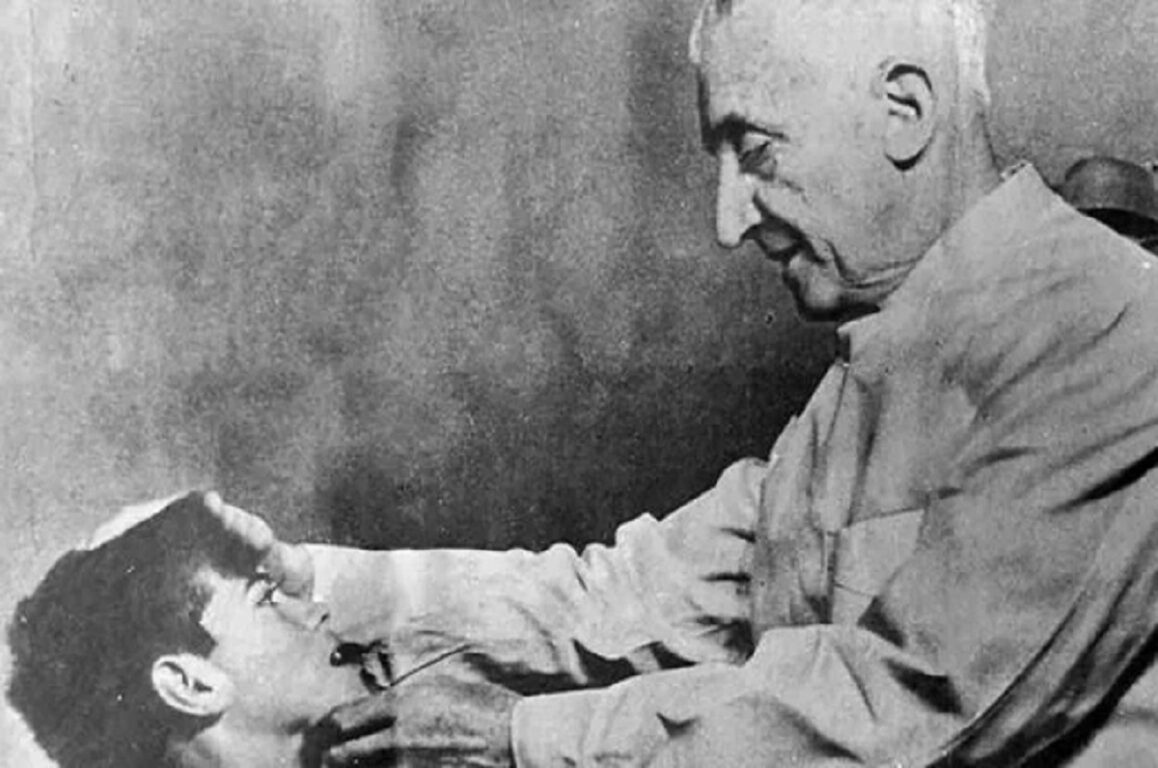

Su carrera profesional estuvo marcada por su fuerte compromiso con la salud pública. De hecho, en Pergamino lo conocieron como “el médico del pueblo”. A mediados de la década de 1920, Illia tuvo un encuentro con Yrigoyen, quien lo animó a trabajar como médico del sector ferroviario, tarea que lo llevó a radicarse en Cruz del Eje, Córdoba, su lugar de adopción y donde se convirtió en un referente social.

Los efectos del golpe militar de 1930, el primero que sufrió Argentina en su historia, lo dejaron sin empleo. La comunidad local lo convenció de quedarse como médico del pueblo. El vínculo con los vecinos era tal que, en 1944, mediante una colecta de 4.000 personas, le regalaron la casa donde residía, que hoy funciona como museo. Cuenta la leyenda que uno de sus pacientes, al que le salvó la vida, le pagó un viaje a Europa. Amplió su mirada social y política y, al volver, se casó en 1939 con la cordobesa Silvia Martorell Kaswalder, el amor de su vida y con quien tuvo tres hijos: Emma Silvia, Martín Arturo y Leandro Hipólito.

El interés creciente de Illia por la política lo llevó a desempeñar diversos cargos: fue senador provincial, vicegobernador de Córdoba en 1940, presidente del comité provincial en 1945 y diputado nacional en 1948. Su carrera sufrió un revés en 1962, cuando no pudo asumir como gobernador de Córdoba debido al golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Frondizi. Al año siguiente, fue el más votado en el país y accedió a la Casa Rosada.

Un presidente moderado en la polarización de los años 60

En 1955, el segundo gobierno de Juan Domingo Perón había sido derrocado por la llamada Revolución Libertadora, que avanzó hacia un proceso de “desperonización” de la ciudadanía trasandina. Estaba prohibida cualquier mención referida a Perón y Eva Duarte, así como a cualquier ideología vinculada.

Cuando el gobierno de facto no pudo controlar el estancamiento económico y las revueltas sociales, llamó en 1958 a elecciones supervisadas por las Fuerzas Armadas. La Unión Cívica Radical, el único partido político mayoritario con un caudal en torno al 30% desde 1946, terminó fracturada por el pacto de su presidente, Arturo Frondizi, con Perón. Con el peronismo proscripto, Frondizi veía en los comicios de 1958 una doble oportunidad: atraer los votantes que habían quedado “huérfanos” de su líder y quitarle peso al neoperonismo, una especie de “peronismo sin Perón” agitado por exgobernadores y figuras provinciales.

La UCR quedó dividida entre la Unión Cívica Intransigente (UCRI), con Frondizi a la cabeza y nuevo presidente de la Nación, y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), en contra del diálogo con el peronismo y referenciada en Ricardo Balbín. El delicado equilibrio de poder asumido por Frondizi, con una tensa relación por las promesas a cumplir con Perón y unas Fuerzas Armadas tutelando los destinos del país, llevaron a un acuerdo con el presidente provisional del Senado, José María Guido, y los comandantes militares en jefe. Un golpe de Estado concretado en 1962 que se extendió al año siguiente.

En las FFAA hubo una interna entre la facción de los “azules”, a favor de la integración de un sector peronista, y la de los “colorados”, que querían erradicarlo por el “peligro” para el país. El triunfo armado de los “azules”, encabezados por Juan Carlos Onganía, dio lugar a una convocatoria a nuevas elecciones en 1963, esta vez mediante el sistema indirecto. El peronismo seguía aún proscripto y Frondizi, detenido e inhabilitado.

Arturo Umberto Illia, de la UCRP, obtuvo el 25% de los votos y llegó a la presidencia de la Nación gracias al apoyo del Colegio Electoral. Por su parte, los simpatizantes de Perón expresaron con casi el 20% del voto en blanco su rechazo a los comicios, un máximo histórico.

A diferencia de Frondizi en 1958, quien asumió también después de otro gobierno de facto, la llegada de Illia no pudo repetir la misma ola de expectativas optimistas en la población.

El nuevo presidente apostó a mantener divididos a los peronistas y a los militares para sobrevivir en una fragilidad institucional. Illia era visto como un recurso transitorio hasta que se resolvieran las diferencias en los cuarteles. De hecho, muchos dudaban de que pudiera establecer un orden democrático duradero. De a poco, el terreno tomaba forma para que ganara la desconfianza popular hacia los partidos y la idea de que solamente las FFAA podían gobernar y asegurar el “progreso” del país.

La corta presidencia de Illia, entre 1963 y 1966, estuvo marcada por la defensa de los valores democráticos y políticas de corte social. Incluso, los resultados económicos fueron buenos, pero la opinión pública estaba interesada en la polarización de la inminente guerra armada: la revolución social influenciada por la izquierda de la época y la otra encabezada por las Fuerzas Armadas, aún sedienta de poder y represión.

Empecinado en cumplir su palabra de campaña, el radical Illia hizo gala de políticas ya conocidas con acento en el nacionalismo económico y la industrialización. En su presidencia dispuso un proyecto de ley para establecer el salario mínimo, vital y móvil, aprobó la normativa de control de precios de alimentos y medicamentos, y apostó por la mejora de la atención sanitaria y la educación pública. Todo esto con un gasto público reducido, una armonía en la distribución del ingreso y un aumento anual del 10% del PBI.

Entre otras políticas de gestión, Illia incorporó al Código Penal la figura de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, quizá el apartado más revisitado por la Justicia en las décadas posteriores. En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas votó la resolución 2065/65 que convocaba al Reino Unido a sentarse a discutir la soberanía de las islas Malvinas, germen del conflicto que escaló a la guerra en 1982 por la desidia militar.

La personalidad tranquila de Illia, algo ajena para los años 60, fue interpretada como un defecto de “tibieza”, “lentitud” o “incapacidad” frente a los desafíos simultáneos del movimiento obrero-sindical, los sindicatos y el aparato militar, que presionaba a través de los medios y el empresariado -este último, dolido por el cese de los contratos petroleros con el extranjero, por ejemplo-. Se instaló así una campaña sistemática de desprestigio: portadas de la revista Primera Plana, orientada por el periodista Mariano Grondona, mostraban a Illia como una “tortuga”.

La prensa discutió abiertamente quién sería el sucesor de Illia en un golpe militar, cuya cabeza finalmente tuvo al general Juan Carlos Onganía. Tras meses de deliberación, el 28 de junio de 1966, Illia fue derrocado y expulsado de la Casa Rosada por la llamada Revolución Argentina. La indiferencia ciudadana fue total.

El presidente que amó la democracia y no pudo verla de nuevo

Eyectado de la presidencia, Illia rechazó su jubilación de privilegio y volvió a Cruz del Eje, aquel pueblo en Córdoba donde era un vecino más. Retomó su actividad médica, atendió la panadería de un amigo y acompañó a su esposa, enferma de cáncer, hasta su muerte en septiembre de 1966.

Más allá de algunos apoyos a candidatos radicales, el expresidente se alejó de la escena política y corrompida de Argentina. Se deshizo de sus pocos lujos y limitó su vida a una casa humilde. Se había posicionado como un referente para los correligionarios y otros argentinos que, al ver degradada cada vez más la democracia, lo redescubrieron.

En una columna para el medio MDZ, su nieto Juan Martín supo resumir a la perfección el legado de Illia: “Don Arturo no fue un hombre pobre, sino uno que decidió no apegarse a lo material y puso en acción una virtud moral como es la austeridad, virtud que hizo carne en su persona”.

Arturo Illia tenía 82 años el 18 de enero de 1983 cuando un cuadro respiratorio y diversos problemas abdominales acumulados lo condujeron a su muerte. Velado en la Casa Radical de Córdoba y en el Congreso de la Nación, las exequias mutaron a una manifestación de repudio a una Junta Militar que se encontraba en retirada.

Tiempo antes de asumir la presidencia en diciembre de 1983, Raúl Alfonsín, radical que inauguró el retorno definitivo de la democracia tras la feroz dictadura, tenía la intención de reconocer la trayectoria de Illia para inmortalizarlo como un emblema moral. Pero el expresidente no llegó a ver el perfeccionamiento democrático que tanto había deseado.

Enviando corrección, espere un momento...

Enviando corrección, espere un momento...