Porque defender el Estado no significa encubrir sus errores. Significa recordar que sin él no hay bien común, ni derechos garantizados, ni justicia distributiva.

Las últimas semanas han dejado ver algo más que una controversia administrativa al desplegarse un ataque político y simbólico contra el Estado como institución. La columna Parásitos, firmada por Cristián Valenzuela en La Tercera, no disimula su tono: “el Estado no está enfermo, está podrido…lleno de parásitos que viven de él”. Una frase escrita con indisimulado placer ideológico y sin matiz alguno.

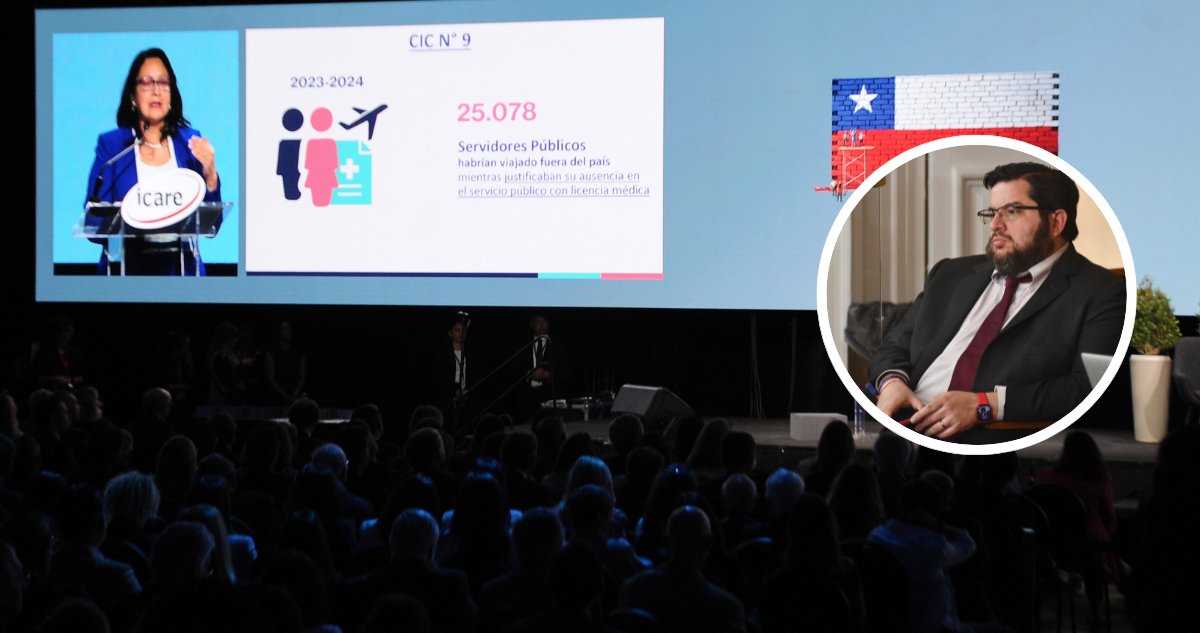

No sorprende que en ese mismo clima de sospecha, la Contralora General de la República haya sido recibida con aplausos cerrados en la Enade, el mayor encuentro empresarial del país. No por exponer datos, sino por la carga simbólica que se proyectó sobre su figura, una suerte de fustigadora del Leviatán estatal, celebrada por quienes suelen mirar con recelo toda función pública.

Conviene precisar, que la contralora no ha hecho más que cumplir rigurosamente su deber; y eso, en un país donde a veces se incumple o se cumple a medias, merece el respeto de todos. Pero se trata simplemente de un organismo de control cumpliendo con profesionalismo su tarea, no de una heroína solitaria enfrentada al aparato estatal. El problema es cómo se instrumentaliza su acción para alimentar un discurso de demolición institucional.

Esa narrativa no es nueva, pero cobra renovada fuerza en tiempos de frustración colectiva. Se instala la idea de que el Estado está sobredimensionado, corrompido en su médula, capturado por sindicatos y operadores políticos. Que es una estructura pesada, ineficiente, plagada de licencias falsas, horas extras dudosas y funcionarios fantasmas. Algunas de esas acusaciones tienen base real. Nadie razonable negaría que existen zonas de desidia, clientelismo o descontrol. La fiscalización –la buena fiscalización– está justamente para eso. Pero el salto que da el discurso libertario de derecha va mucho más allá: no busca corregir esas fallas, sino jibarizar el cuerpo entero, sin distinguir entre lo que debe ser reformado y lo que debe ser preservado. En lugar de cirugía, propone amputación.

Es una paradoja triste que el Estado –ese mismo Estado que sostuvo a la población durante la pandemia, que distribuyó vacunas, que coordinó auxilios económicos cuando el mercado se paralizaba– sea hoy caricaturizado como un botín de ociosos. Que se olvide que en Chile no hay exceso de Estado, sino déficit en áreas clave. Que mientras algunos servicios públicos están efectivamente saturados o duplicados, otros, como la salud primaria, la fiscalización ambiental o la atención a comunidades aisladas, siguen esperando refuerzos básicos. Que los mismos sectores que critican la permisología burocrática a veces son los primeros en recurrir a ella cuando necesitan defender un proyecto, contestar una multa o frenar a un competidor.

Reducir esta complejidad a la imagen de una horda de parásitos, como propone Valenzuela, no solo es una grosería política. Es, además, una pereza intelectual. Porque las soluciones serias exigen más que eslóganes y comparaciones zoológicas.

Por cierto, el Estado chileno necesita más reforma y más modernización. Hacen falta mecanismos más inteligentes de control, mejor distribución del personal, una revalorización de la función pública y mayor transparencia en procesos internos. Hace falta también acotar los espacios de influencia partidaria en ciertos nombramientos, y profesionalizar aún más la Alta Dirección Pública. No para reemplazar lo político por lo tecnocrático, sino para resguardar lo esencial del servicio del interés general.

A menudo se olvida algo obvio: el Estado no es una entelequia ajena. Es el instrumento institucional a través del cual una sociedad civilizada procura educar, sanar, proteger, regular la vida social y económica. No es infalible ni puro, pero tampoco es un estorbo prescindible. Cuando se le debilita hasta la irrelevancia, no brota la eficiencia natural, en cambio, florecen los abusos y la violencia. Lo que reemplaza a un Estado debilitado no es la libertad, sino el poder sin contrapeso. Y quienes más sufren esa transformación no son los empresarios ni los potentes, sino los ciudadanos sin redes privadas, los usuarios que dependen de un consultorio, los estudiantes de un liceo público, las familias que necesitan ayuda cuando todo falla.

Recuerdo que, durante el estallido social de 2019, la frase “Estado opresor, Estado violador” ocupó paredes y pancartas. Fue una denuncia brutal, que concentró el enojo acumulado contra instituciones percibidas como ciegas, ineficientes o abusivas. Pero sería un error tomar esa consigna como proyecto de sociedad. La anarquía institucional no resuelve nada: sólo deja espacio a otras formas de poder, más opacas, menos fiscalizadas.

Oportunamente, el libertarismo chileno intenta reemplazar ese desprecio juvenil por una desconfianza transversal, postulando un Estado mínimo, raquítico, que apenas regule lo imprescindible. Algunos incluso han propuesto eliminar ministerios completos, como si la simple ausencia resolviera los problemas. Ambos extremos –la rabia que destruye sin proponer y la tijera que recorta sin criterio– confluyen en un mismo punto: la desarticulación del Estado como estructura común.

Ante eso, caben dos caminos. El primero, es el de la claudicación cultural, que acepta el relato dominante y convierte toda defensa del Estado en un acto de ideología superada. El segundo, más exigente, es el de la defensa crítica, o sea, una reivindicación del Estado como plataforma civilizatoria, pero acompañado de exigencias concretas de reforma, control y rendición de cuentas.

Porque defender el Estado no significa encubrir sus errores. Significa recordar que sin él no hay bien común, ni derechos garantizados, ni justicia distributiva. Que el mercado no educa, ni cura, ni protege a los más débiles, pues no es ese su fin. Que solo el Estado puede hacerlo, y solo si se lo cuida, se lo ordena y se lo perfecciona. Esa tarea política y cultural no requiere heroísmos ni apellidos célebres. Requiere confianza en la democracia, diagnósticos precisos y valentía política. Nada más, y nada menos.

Enviando corrección, espere un momento...

Enviando corrección, espere un momento...