Un libro, a veces, puede reavivar recuerdos, remover dolores, facilitar reencuentros, mostrar caminos liberadores. Esta historia relata uno de esos casos.

Frazadas del Estadio Nacional

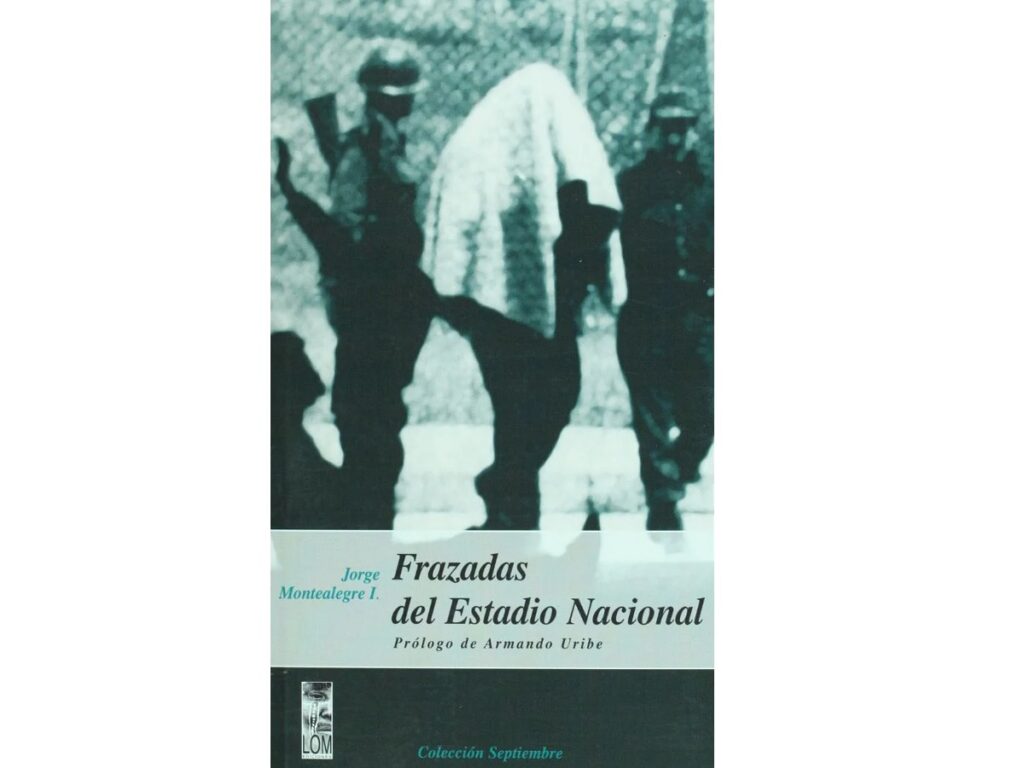

Debe de ser el año 2003, año en que Jorge Montealegre, poeta e investigador -experto en ilustración e historieta chilenas- publica el ensayo Frazadas del Estadio Nacional (LOM Ediciones).

En el libro, Montealegre cuenta su paso por el Estadio Nacional, donde siendo todavía un menor de edad, está detenido, después del Golpe de Estado de 1973. Con una escritura juvenil, sorprendentemente sensible, calmada y reflexiva, relata los duros momentos ahí sufridos y, a ratos, el libro parece una verdadera novela de formación, breve, pero no por eso menos intensa.

Casi 30 años más tarde, cuando otros recurren a filtros de inteligencia artificial para rejuvenecerse en espejos de megapíxeles, Jorge Montealegre vuelve a revisar este episodio de su vida. Gira para mirarse en -los textos de- ese joven que alguna vez fue. El resultado es un diálogo conmovedor, lleno de sabiduría, de memoria y ternura.

Frazadas del Estadio Nacional es un ejercicio de memoria, de sanación. Es la “conversación” entre un hombre, maduro, y el mismo, adolescente. Entre dos “hermanos”, un padre y un hijo, pero sin aspectos o secretos ocultos. Es el diálogo entre dos épocas.

Una ferretería como quedan pocas

En la Alameda (Santiago), esquina Lastarria, se yergue un hermoso edificio Art Déco. En su primer piso hubo, durante varias décadas, una ferretería bien provista. De esas que atendían sus dueños en la caja, algunas veces adornada por un sobrio banderín, que a menudo era el de la Unión Española.

En esa ferretería trabajaba, desde hacía un par de años, una dependienta alta y morena, que bordeaba los 38 años. Atendía de maravillas. Sabía todo lo que tenían, y entendía lo que uno pedía. Si lo buscado no estaba en stock o no lo vendían, no titubeaba en ofrecer alternativas. Casi siempre acertaba. (Tan distinto a lo que uno encuentra hoy en las grandes multitiendas).

Debe de ser el 2003, porque estoy terminando, justamente, de leer Frazadas del Estadio Nacional. Voy a la ferretería, como tantas veces, a comprar no recuerdo qué. La dependienta repara en el libro que he dejado en el mesón, mientras me atiende.

La memoria desbordada

Me pregunta de qué trata el libro. Trato de hacer una síntesis, explicando lo que ya he escrito más arriba. Con ese resumen, algo parece removerse en ella. Su rostro, amable, atento, se trasforma en uno melancólico, triste, con un dejo de angustia, diría. Un momento casi imperceptible de dureza cruza su rostro.

“Yo me acuerdo bien de esos días. Era bien chica, vivíamos en un cité, en las primeras cuadras de Santa Rosa, hacia el sur”, dice con ojos húmedos.

“Nosotros vimos los aviones pasar el 11 (para bombardear el Palacio de La Moneda), escuchamos las bombas, los disparos. El silencio del toque de queda y las ráfagas en mitad de la noche. Teníamos miedo. Lo que más recuerdo es eso, haber sentido miedo todos esos días”, continúa, con el libro en sus manos. Mirando la portada.

Visita inesperada

“Un día, pocos días después del 11, llegó un grupo de militares a allanar el cité. Yo era chica y me dio un miedo terrible. No sabía qué hacer. Recuerdo que corrí a meterme debajo de la mesa de la cocina, quedé escondida detrás del mantel”, sigue, emocionada.

“Entraron los militares a la casa, y llegaron a la cocina, seguidos por mi madre que no paraba de hablarles, de pedirles algo. Entonces uno gritó “¡debajo de la mesa!, ¡debajo de la mesa!”, mientras me apuntaban con sus metralletas. Mi madre se puso a gritar. Estaba fuera de sí. Un militar levantó el mantel con fuerza y yo estaba ahí, paralizada, muerta de miedo. Puede que hasta me haya meado, no lo recuerdo.”

“Sólo recuerdo que mi madre me sacó de debajo de la mesa de un tirón y me sacó la cresta mientras decía una y otra vez: “no ves que te pudieron matar, que te pudieron matar”. Y me seguía pegando y gritando y llorando. Se fueron los militares y ella seguía y seguía dándome (de) cachetadas. O eso creo recordar”, terminó, mientras una lágrima corría por una de sus mejillas.

“Tuvo tanto miedo de que me mataran, que se descargó conmigo. Es algo que solo vine a entender muchos años después…”

Reparar

En esos años, las víctimas eran las culpables. Aunque se tratase de menores de edad. Eran las que recibían los castigos, las que quedaban registradas en listas negras, las marginadas. Todos podíamos ser víctimas, bastaba con que alguien considerara que habíamos pasado un límite difuso, móvil, arbitrario, para recibir por ello un castigo tan arbitrario -y muchas veces desmedido- como quien lo aplicaba.

Movido por un impulso irrefrenable, le regalo a la dependienta el libro, que no he terminado. Una sonrisa hermosa, como de niña consolada en un dolor y desamparo que solo se pueden vivir en la infancia, ilumina su rostro.

Años más tarde la encuentro de nuevo, esta vez trabajando en una ferretería de Diez de julio. Nos saludamos con una sonrisa melancólica y cómplice. O eso creo.

He vuelto a comprar el libro. Insistente, lo he vuelto a regalar. A veces me pregunto si habré gatillado con ello otros recuerdos, si a alguien más le habrá hecho tanto sentido como a aquella dependienta de ferretería que, al recibirlo, tal vez se dio cuenta que parte de ella todavía sigue escondida allí, debajo de esa mesa de la cocina de su casa en un cité de avenida Santa Rosa.

(O si Jorge Montealegre logró, amablemente, sacarla de allí. O si seguirá, con cariño, sacando a niños escondidos y atrapados en los vericuetos de traumas y de la memoria).

Enviando corrección, espere un momento...

Enviando corrección, espere un momento...