El recorrido por los datos de esta encuesta revela más que preferencias electorales. Muestra una transformación cultural profunda: la derecha ya no es solo una opción política, sino el refugio al que la ciudadanía corre cuando percibe peligro. La izquierda, en cambio, se ha encapsulado en una fortaleza de convicción que casi asegura la primera vuelta, pero condena la segunda.

Este informe, muy detallado, cubre todas las conclusiones relevantes de la última medición (segunda quincena de agosto) de la encuesta que dirijo. Para descargar la encuesta puede visitar www.encuestaslcn.cl o puede ver la sesión privada de presentación del sábado pasado aquí.

Vamos a analizar las principales conclusiones:

Expresidentes: Piñera sigue ascendiendo y eclipsa a Aylwin

La historia política no se escribe con números, pero a veces un número basta para desplazar un relato completo. En esta encuesta, el 4,8 de Sebastián Piñera, asociado a su primer gobierno, eclipsa el 4,7 de Patricio Aylwin, hasta ahora figura líder en todas las anteriores mediciones. No es un cambio técnico, es un desplazamiento de placas tectónicas en la memoria colectiva. Por vez primera la transición es desplazada. Aylwin fue, durante décadas, el símbolo del puente. El hombre que, en el imaginario nacional, encarnaba la palabra “transición” como si fuese un nombre propio. Pero la transición se ha ido erosionando como mito fundante. Y en esa erosión se abre paso un recuerdo distinto: no un pacto político ni un relato histórico, sino la memoria de un tiempo de orden y eficiencia, la primera presidencia de Piñera, despojada de épica pero investida de resultados.

El fenómeno es peculiar: Piñera nunca gobernó para ser recordado con nostalgia, sino con estadísticas. Y sin embargo, en la nostalgia aparece, pero solo en su primera versión. El segundo mandato se mantiene hundido en el reproche, marcado por las fracturas del estallido y la imagen del presidente que parecía incapaz de mover el país mientras ardían las calles. Es, por decirlo de otra forma, un hombre partido en dos memorias: uno que es rescatado por su aura de estabilidad, otro que se hunde en la impotencia del caos de 2019.

¿Qué significa que la memoria chilena abandone al padre de la transición para abrazar, selectivamente, al empresario-presidente? Significa que el país ha decidido sacrificar la épica de la democracia recuperada para privilegiar el recuerdo de una administración “eficiente”. La épica fue sustituida por la planilla Excel, la transición por el balance.

Boric, mientras tanto, vuelve a su nota de 3,2. Es una especie de condena repetitiva: cada intento de remontada acaba en el mismo sitio. Como un péndulo que oscila, pero cuyo punto de equilibrio es bajo. Y en ese movimiento circular, Pinochet, con su 3,4, permanece. Incluso debilitado, sigue arriba del presidente en ejercicio, recordándonos que la memoria social chilena nunca es lineal, sino que arrastra sombras que resisten al paso del tiempo.

El archivo cualitativo del estudio agrega un matiz inquietante: cuando Pinochet aparece con más fuerza en las conversaciones, su nota tiende a caer. La mera exposición lo debilita. Como un fantasma que, al ser nombrado demasiado, pierde aura y se revela en su crudeza. Y sin embargo, aun debilitado, se sostiene en el escenario, siempre presente, siempre tensionando.

La orfandad de la igualdad: cuando el progreso se viste de orden

Los pueblos no votan solo por candidatos, también lo hacen por palabras o, en rigor, por palabras que se han transformado en valores. En esta encuesta, el país eligió sus palabras favoritas, y el resultado fue un mapa desbalanceado: progreso y orden se abrazan en el escenario, libertad los acompaña, y la igualdad queda sola, a la intemperie, como una huérfana simbólica. Para decirlo en simple, progreso, orden y libertad han tomado su domicilio en la derecha. Por izquierda solo queda igualdad, que con menos de 30% no alcanza a defender posición.

El dato es frío: progreso obtiene 29,2 puntos, igualdad 28,7, orden 22 y libertad 20. Pero el dato es apenas el ropaje: lo que está detrás es una distribución del deseo social. El progreso aparece como el nuevo verbo de la época, como si el país, después de una década de turbulencias, hubiese decidido levantarse con un gesto pragmático: no queremos épicas ni grandes valores (orden, igualdad), queremos avanzar.

Y el orden, que en mediciones anteriores había sido el gran valor refugio, ahora se coloca como guardián discreto de ese progreso. No desaparece, se transfigura: ya no es el protagonista absoluto, sino el escudero que garantiza que el movimiento hacia adelante no se convierta en caos. La libertad, en este triángulo, es el tercer invitado, más bien amortiguada, convertida en parte del repertorio de la derecha.

En la otra esquina, sola, se queda la igualdad. El estudio muestra que, en el mapa, se ha quedado sola en la izquierda, abandonada por el resto de los valores. Es como si la palabra hubiese perdido capacidad de coalición cultural. Antes, la igualdad podía invocar aliados: justicia social, redistribución, solidaridad. Ahora se encuentra aislada, defendida solo por minorías ideológicas que parecen hablar un idioma cada vez menos comprendido por la mayoría.

El archivo cualitativo revela la fractura: los votantes que todavía sostienen la igualdad la pronuncian con una mezcla de melancolía y resistencia, como quien defiende una reliquia que sabe en retirada. Mientras tanto, el mérito se reinstala como legitimidad central: 63% cree que la riqueza se explica por esfuerzo personal, apenas un 29,7% la atribuye al abuso. Es el regreso a un sentido común pre-2011, como si la revuelta social de esos años hubiese quedado como un eco distante, incapaz de consolidarse en memoria cultural estable.

Así, mientras el progreso se viste de promesa y el orden de garantía, la igualdad deambula sola, como un náufrago que perdió el barco de la historia.

El temblor de los punteros: cuando el liderazgo muestra sus ripios

Las encuestas no siempre narran victorias; a veces narran la erosión. En esta fotografía de la primera vuelta, el cuadro es claro: los punteros retroceden y los secundarios avanzan. Es un pequeño temblor político, pero en política una curva que cambia puede trocar la tranquilidad en inquietud. A veces un detalle llama a poner atención porque a veces lo que parecía roca se vuelve arena.

Jeannette Jara se mantiene en la cima con un 36%, pero cae tres puntos en apenas dos semanas. José Antonio Kast, con 25,2%, también pierde terreno, casi cuatro puntos. La caída conjunta de ambos revela una fragilidad estructural: no logran consolidar su posición de favoritos. ¿Son liderazgos con pies de barro? No es para tanto, o al menos no lo es todavía.

En contraste, Evelyn Matthei asciende a 17,3%, ganando tres puntos y rompiendo su curva problemática. Johannes Kaiser, por su parte, llega a 11,8%, sumando 2,6 puntos en quince días. No es un salto espectacular, pero es suficiente para dibujar una narrativa distinta donde los punteros muestran su fragilidad y los que aparecían como meros acompañantes retoman la fuerza que tuvieron (hace cinco meses Matthei y Kaiser eran los más fuertes).

Matthei encarna la carta del institucionalismo seguro, esa derecha que promete orden sin estridencias, continuidad sin sobresaltos. Su ascenso no es solo aritmético: es simbólico. Ella se convierte en la depositaria de un voto de refugio, de quienes ven en Kast demasiado riesgo y en Jara demasiada debilidad.

Kaiser, en cambio, juega otro rol. Su crecimiento expresa la derecha disruptiva, el malestar traducido en provocación. Él no ofrece refugio, ofrece shock. Y sin embargo, ese shock encuentra un espacio creciente, como si parte del electorado quisiera empujar más fuerte el péndulo hacia la irreverencia.

El escenario de la primera vuelta, por tanto, no es una historia de triunfo, sino de advertencia: los liderazgos que parecían consolidados no logran sostenerse, y los segundos en línea comienzan a ocupar la escena. Es como un tablero de ajedrez en el que las reinas se desgastan y los alfiles avanzan en diagonal, inesperadamente, hacia posiciones clave.

El temblor de los punteros anuncia que el verdadero juego no se juega en la cima, sino en los márgenes que crecen silenciosos. Y en política, a veces son los márgenes los que terminan definiendo el centro.

El peso del rechazo: cuando la política se escribe con “nunca”

Las campañas se ganan con adhesiones, pero también se pierden con rechazos. El antivoto es el “nunca” que se pronuncia con fuerza y que convierte a un liderazgo en techo de cristal.

Jeannette Jara carga con esa losa: 46% de los electores declara que jamás votaría por ella. No es una cifra, es un muro. Un muro alto, grueso y quizás impermeable.

En política, los apoyos fluctúan, pero los rechazos son de roca. Quien se gana un “nunca” difícilmente lo revierte; puede maquillar su campaña, seducir a indecisos, prometer nuevas narrativas, pero el “nunca” persiste, como una cicatriz que atraviesa todos los discursos. Y Jara está marcada.

Johannes Kaiser aparece con un 24% de antivoto, y José Antonio Kast con 19,5%. Ambos cargan con la incomodidad de lo extremo: el primero por sus provocaciones desbordadas, el segundo por su sombra autoritaria. Pero incluso así, su nivel de rechazo es la mitad o menos del que enfrenta Jara.

La comparación es brutal: mientras Kaiser y Kast todavía pueden expandirse —aunque tengan límites—, Jara ya tiene un territorio cerrado. No importa cuánto crezca en la primera vuelta: su campo de expansión hacia segunda está casi bloqueado por ese muro de “nuncas”.

Y luego está Evelyn Matthei. En la primera mención de rechazo, ni siquiera aparece. Cero. Como si la ciudadanía, incluso la que no la apoya, todavía no estuviera dispuesta a inscribir su nombre en la lista negra. Recién en la segunda mención, y con apenas un 3%, su figura comienza a recibir un “no”. Es un dato extraordinario: la política chilena, acostumbrada a arrastrar odios antiguos, le permite a Matthei caminar sin lastre inicial. No la odian, pero tampoco la votan.

La escena puede leerse como un espejo deformado: Jara se refleja en él y aparece agrandada en su vulnerabilidad; Kaiser y Kast cargan con sus propias sombras, pero aún tienen corredores de crecimiento; Matthei, en cambio, se muestra ligera, casi intacta, como si su imagen no hubiera sido todavía condenada a los “nunca” irreversibles.

El antivoto no solo mide rechazo, mide también viabilidad futura. Y en esta fotografía, lo que vemos no es un campo parejo de batallas, sino una candidata cercada y otra liberada.

La hora del balotaje: cuando la derecha se convierte en destino

Las primeras vueltas son escenarios de ilusión. Allí todo parece posible: los liderazgos disputan la cima, las narrativas se entrecruzan y los márgenes todavía permiten respirar a los derrotados. Pero la segunda vuelta es otra cosa: es el lugar de la verdad, donde los espejismos se disipan y la política se reduce a un duelo final. Muchas veces, los electores deben acercarse para votar entre dos opciones que no le gustan. En ese terreno decisivo, la fotografía es clara en la actualidad: la derecha gana siempre y gana cada vez por más. Es decir, la diferencia es considerablemente mayor que en la primera quincena de agosto.

Evelyn Matthei arrasa en segunda vuelta con un 62,1% frente al 37,9% de Jara. No es una ventaja, es una brecha histórica. Son veinticuatro puntos de diferencia que no se construyen con campaña, sino con clima cultural: Matthei aparece como la opción menos riesgosa, más gobernable, la figura institucional frente a una candidata marcada por el rechazo. Es la imagen de la seguridad frente a la incertidumbre.

José Antonio Kast, aun cargando con su autoritarismo evidente, logra un 56,4% frente al 43,6% de Jara. La mayoría no lo ama, pero lo prefiere frente a la alternativa. Kast es el “mal necesario” que un porcentaje significativo acepta en el nombre del orden. La ciudadanía lo percibe con dureza, pero la dureza es lo que hoy se entiende como fuerza.

Y lo más revelador: Johannes Kaiser, el candidato que parecía una excentricidad, apenas un provocador instalado en el margen, incluso él logra ganar con 53,8% frente a Jara. La lógica aquí es inapelable: la derrota de Jara se ha tornado transversal en estas semanas, provistas de diversas desarticulaciones con su partido. No importa quién sea el adversario, todos los caminos llevan a la misma conclusión: la izquierda pierde en segunda vuelta.

En el balotaje, la derecha no solo gana: se normaliza como destino inevitable. Y esa normalización erosiona a la izquierda en su esencia. El progresismo deja de ser una alternativa y se convierte en un paréntesis, algo que puede participar en la primera vuelta, pero no sobrevivir al duelo final.

El balotaje, entonces, no es solo la segunda vuelta de una elección: es el escenario donde se exhibe el consenso silencioso de la época. Y en este consenso, el país parece haber decidido que la seguridad está a la derecha, el orden está a la derecha, el gobierno posible está a la derecha.

Jara, atrapada entre su alto rechazo, aparece como figura de un tiempo agotado. Matthei, Kast y Kaiser, con diferencias de estilo y de intensidad, encarnan en cambio la pulsión dominante de la sociedad.

En la segunda vuelta, la política deja de ser batalla y se convierte en sentencia. Y la sentencia que hoy se escribe es clara: la derecha no solo triunfa, profundiza su victoria, como si el país entero hubiera girado su brújula hacia ese punto cardinal.

El presupuesto: ¿miedo, futuro o cuidado?

Cuando a un pueblo se le pregunta en qué gastar sus excedentes, no responde con números: responde con su miedo, con su esperanza y con su memoria. En esta encuesta preguntamos donde destinaría el gasto público y la respuesta fue inequívoca: la seguridad ocupa el primer lugar con un 32,2%. Es la cifra más alta, pero no está tan lejos de otras opciones.

Pero junto a ese miedo aparece otra resistencia: educación (22,8%) y salud (21,7%). Si se suman, superan a seguridad. Es la memoria de lo social la que sigue insistiendo, como si la ciudadanía no quisiera renunciar del todo a los viejos lenguajes de la justicia, incluso en tiempos de ansiedad. Allí donde la seguridad promete control, la educación y la salud prometen futuro y cuidado.

La metáfora es evidente: el país escribe su presupuesto como si armara una balanza. De un lado pone su miedo (seguridad), del otro pone sus necesidades vitales (educación y salud). La balanza se inclina hacia el miedo, pero no cae. Aún hay peso en lo social, aún hay una mano que se resiste a abandonar del todo el proyecto de bienestar.

El problema es que la política no siempre lee la balanza completa. La derecha convierte el miedo en su combustible y promete orden, y con ello asegura votos. La izquierda insiste en lo social, pero lo hace sin integrar la gramática del miedo, y entonces aparece como desconectada, como si hablara en otra lengua.

El hallazgo del estudio es claro: no basta con decir “educación” o “salud”. Si no se las presenta unidas al orden, el mensaje se pierde. El votante que prioriza la escuela o el hospital también siente temor en la calle. Y ese votante no elegirá una opción que le ofrezca bienestar futuro pero no protección inmediata.

En otras palabras, la educación y la salud aún tienen fuerza, pero solo como parte de un relato más amplio que las encadene con la seguridad. Sin esa conexión, son resistencia, no proyecto.

El fin de un relato: cuando los privilegios ya no importan

En política, las palabras nacen, crecen y mueren. Hubo un tiempo en que la palabra “privilegios” ardía como fuego en la plaza pública. Era la consigna que quemaba la legitimidad de la élite y abría paso a nuevas figuras políticas. Decir “yo no vengo de privilegios” era un salvoconducto directo hacia la confianza popular.

Hoy, en cambio, esa palabra suena apagada. Solo un 17,7% de la ciudadanía considera importante que un candidato no provenga de una vida de privilegios. El 82,3% prioriza otros atributos. La frase que antes encendía multitudes ahora cae como un fósforo mojado.

El caso de Jeannette Jara es ejemplar. Su candidatura se construyó, en parte, sobre esa narrativa: la mujer que venía de abajo, que no pertenecía a la elite, que representaba la autenticidad frente al poder heredado. Al principio, ese eje parecía diferenciarla con fuerza. Pero el tiempo lo volvió irrelevante. La ciudadanía ya no escucha esa música. O mejor dicho: la escucha, pero no baila.

¿Por qué muere un relato? Porque el contexto cambia. Tras años de crisis, el país ya no está obsesionado con el origen, sino con la capacidad de resolver. Lo que importa no es de dónde vienes, sino si puedes controlar la inseguridad, mejorar la salud, garantizar un futuro para los hijos. Los orígenes se convierten en anécdota, no en destino.

La metáfora es dura: la biografía dejó de ser un pasaporte y se transformó en un recuerdo personal que no compra confianza colectiva.

La sociedad, además, se ha endurecido culturalmente. El mérito se reinstala como dogma. Si la riqueza se justifica en un 63% por el esfuerzo, entonces la ausencia de privilegios deja de ser ventaja: se asume que cualquiera, con esfuerzo, puede llegar. Y si alguien no llega, se atribuye más a la falta de mérito que a la desigualdad estructural.

Lo que queda entonces es un vacío narrativo. La izquierda, que hizo del anti-privilegio su bandera, se enfrenta a una ciudadanía que ya no siente esa herida como urgente. Y cuando un relato se agota antes de tiempo, se transforma en lastre: insistir en él solo recuerda su desconexión.

En el teatro político, los relatos son como los decorados: si se quedan demasiado tiempo en escena, empiezan a verse falsos. El anti-privilegio fue un decorado poderoso en su momento; hoy es solo un telón deshilachado que ya no convence al público.

Chile no quiere escuchar de dónde vienes, quiere saber hacia dónde puedes llevarlo.

La balanza del poder: gobernabilidad y riesgo

Toda elección es, en el fondo, una apuesta de confianza. El elector se pregunta: ¿puede esta persona gobernar el país? ¿y cuánto peligro implica entregarle las llaves del poder? Son dos preguntas distintas, pero inseparables. Una mide la capacidad, la otra mide el riesgo. Juntas forman la balanza del poder.

En esa balanza, los resultados son claros. Evelyn Matthei obtiene la nota más alta en capacidad de gobierno: 4,1 en una escala de siete. Puede parecer modesto, pero en un país desconfiado, donde la vara se mantiene baja, es un puntaje suficiente para destacarse. José Antonio Kast se queda con 3,5 y Jeannette Jara con 3,4, ambos atrapados en un rango de duda.

El riesgo, medido de uno a diez, dibuja un contraste aún más elocuente. El riesgo se mide como grados Richter, de 1 a 10, donde lo más alto es lo peor. Y aquí Jara alcanza un 6,2, considerada por muchos como la más peligrosa entre los candidatos competitivos. Kast marca 5,6, cargando con el estigma de autoritario. Matthei, en cambio, apenas llega a 4,2. En el teatro de la percepción, ella aparece como la candidata menos amenazante, la que puede gobernar sin hacer temblar la institucionalidad.

La metáfora es inevitable: si la elección fuese un puente colgante, Jara sería vista como quien lo cruza con pasos torpes, generando inseguridad en cada movimiento; Kast sería quien lo atraviesa con pasos fuertes, pero tan violentos que pueden romper las tablas; Matthei, en cambio, es percibida como la que avanza con equilibrio, sin sacudir demasiado, sin riesgo de caída. Es un gran tema de investigación comprender cómo los atributos de Matthei no han funcionado para anclar votos.

De todos modos, estas condiciones explican por qué, en segunda vuelta, Matthei arrasa. No es solo que la apoyen, es que no asusta. En política, a veces la diferencia entre ganar y perder no está en inspirar pasión, sino en no inspirar temor. Y Matthei, a los ojos de la ciudadanía, encarna esa cualidad: es la opción de bajo riesgo en una época saturada de riesgos.

Jara paga aquí la factura de su fragilidad. Su campaña no logra despejar dudas sobre su capacidad de gobernar, y al mismo tiempo se convierte en figura de riesgo. Es el peor de los mundos: baja confianza, alta peligrosidad. Kast, por su parte, mejora en la percepción de capacidad, pero nunca logra sacarse de encima la sombra autoritaria. Su riesgo es estructural, aunque algunos lo reinterpreten como “riesgo necesario”.

Los talones de Aquiles: el no-aporte y el autoritarismo

En toda figura política hay un punto ciego, una grieta por donde se cuela la duda, el rechazo o la desconfianza. Son los flancos débiles, esas marcas indelebles que ni la mejor campaña logra borrar. En esta encuesta, los flancos se dibujan con nitidez: Jeannette Jara carga con el peso de su partido; José Antonio Kast, con la del “autoritarismo”.

En el caso de Jara, el dato es brutal: un 68% de los encuestados duda de que ella sea un aporte a la política, ya sea por sus rasgos personales o por su partido. No es solo que genere rechazo; es que no despierta utilidad. Su presencia se percibe como inercia, como figura que no agrega valor, como sombra más que como luz. Es el peor destino para un liderazgo: no ser visto como amenaza, ni siquiera como rival, sino como irrelevancia.

La metáfora es cruel pero clara: Jara aparece como una pieza de ajedrez que, aunque aún en el tablero, nadie mueve porque no influye en la partida. Un alfil en la esquina, un caballo atrapado, una reina que no logra abrir caminos. Ese “no-aporte” se convierte en su talón de Aquiles, porque no hay relato posible que pueda construir poder sobre la sospecha de inutilidad.

Kast, en cambio, enfrenta un flanco distinto: más del 80% lo considera autoritario. Pero aquí la historia es paradójica. Su marca negativa también puede ser un activo. Para algunos, su autoritarismo es un riesgo; para otros, es una necesidad. Casi un 20% de los encuestados lo valora justamente por eso: porque hoy, dicen, Chile necesita mano dura.

Es como si Kast llevara siempre un cuchillo en la cintura. A los ojos de muchos, ese cuchillo lo vuelve peligroso; a los de otros, imprescindible. El problema para él no es que se lo vean, sino que se lo teman más de lo que se lo respetan.

La diferencia entre los dos flancos es esencial: Jara carga con la sospecha de no servir para nada; Kast, con la sospecha de servir demasiado para lo que no se quiere. En ambos casos, el efecto es corrosivo. La una se hunde en el pantano de la irrelevancia; el otro, en el filo de la polarización.

El mal menor: cuando la política se decide en fuga

Toda elección es, en parte, un juego de convicciones. Pero también, y cada vez más, es un juego de miedos. El dato de esta encuesta lo revela con crudeza: un 45,7% de los votantes está dispuesto a cambiar su preferencia si percibe un escenario de peligro, optando por lo que considera el mal menor.

Este fenómeno es una fuerza tectónica en la política: invisible en la superficie, pero capaz de mover montañas bajo tierra. No se trata de un voto fiel, sino de un voto migrante, dispuesto a abandonar su primera opción en el último minuto si la coyuntura lo exige. El mal menor es la traducción electoral de la sobrevivencia: no elegir lo que se ama, sino lo que menos asusta.

La metáfora es inevitable: en el teatro de la política, el mal menor es la salida de emergencia. Nadie entra buscando esa puerta, pero en caso de incendio todos saben dónde está y corren hacia ella. Y en Chile, hoy, casi la mitad de los electores se declara dispuesto a usar esa puerta si el fuego arrecia.

Para Jeannette Jara, esta disposición es un abismo. Si ella es percibida como el peligro —y la encuesta lo confirma con su alto nivel de rechazo y riesgo—, entonces el mal menor no juega a su favor, sino en su contra. Sus rivales, incluso los más incómodos, se convierten en salvavidas frente a la amenaza que ella encarna para amplios sectores.

Para Kast, el mal menor es un arma de doble filo. Su autoritarismo lo vuelve un riesgo evidente, pero al mismo tiempo lo instala como figura fuerte: si la disyuntiva es entre un liderazgo frágil y uno duro, la dureza puede ser reconfigurada como necesidad. Muchos, aunque no lo quieran, terminan aceptando al guardián de hierro antes que al gobernante inseguro.

Para Matthei, en cambio, el mal menor es puro capital. Ella no solo gana apoyos propios, también gana como refugio de los que huyen. El problema es que Matthei es ‘moneda de reserva’, es decir, para protegerse en la crisis, pero no es primera opción para la mayoría.

Quienes se asustan con Jara y quienes desconfían de Kast encuentran en ella un camino de escape que no parece tan extremo. Su imagen de bajo riesgo convierte su candidatura en esa salida de emergencia colectiva.

El mal menor es, en definitiva, la política del miedo administrada como pragmatismo. Un elector que vota por mal menor no está convencido, está calculando. Y esa calculadora puede volcar elecciones enteras en la última semana.

Si el voto de convicción es un río caudaloso que fluye siempre hacia el mismo mar, el voto por mal menor es un torrente subterráneo que, cuando rompe la tierra, arrasa con todo lo que encuentra. En Chile, ese torrente está ahí, bajo la superficie, esperando el momento en que el miedo sea más fuerte que la esperanza.

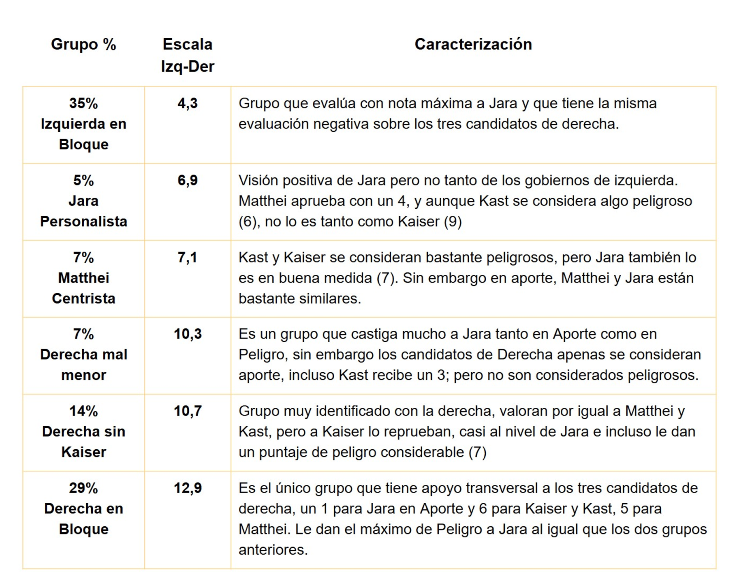

Los grupos de electores

La política chilena ya no se organiza en derechas e izquierdas, al menos no del modo en que la aprendimos en los libros. La encuesta nos entrega un mapa más intrincado: diversos territorios simbólicos de distinto tamaño donde los votantes habitan como si fueran pequeños continentes que a veces se rozan y a veces se repelen.

No son bloques sólidos, sino islas flotantes. A un lado, la izquierda en bloque, que representa un 35% del país: compacta, fiel, convencida. Allí habita Jeannette Jara, protegida por una muralla ideológica que le asegura primera vuelta, pero también le cierra caminos hacia afuera. Es una isla segura, pero aislada.

En la orilla opuesta se encuentran los tres grupos de la derecha: la derecha en bloque, la derecha institucional y la derecha disruptiva. Allí se reparten Kast, Matthei y Kaiser, como hermanos que comparten herencia pero discuten la partición. Kast se mueve entre el orden y la severidad, Matthei entre el orden y la gobernabilidad, Kaiser en el territorio más ácido de la provocación. Son piezas distintas, pero todas orbitan bajo el mismo sol: la promesa de seguridad.

La metáfora es evidente: Chile no es un país partido en dos, es un espejo roto y repartido en pedazos de distinto tamaño. Cada pedazo refleja una parte del malestar y de la esperanza, y los candidatos intentan unir esos fragmentos con discursos que rara vez logran abarcar más de dos o tres al mismo tiempo.

Nota: el puntaje Izq-Der refiere a los puntos de 1 a 15 de autoposicionamiento de los encuestados en el eje izquierda y derecha. 1 es extrema izquierda y 15 extrema derecha. El 8 es el centro.

En ese mapa, Jeannette Jara aparece encerrada en un bloque compacto: la izquierda en bloque (35%). Allí es fuerte, sólida, indiscutida. Pero su fuerza es también su límite. Su clúster se comporta como una fortaleza: la protege del asedio, pero le impide salir a conquistar nuevos territorios. La izquierda que la apoya lo hace con convicción, pero no hay puentes hacia otros mundos.

José Antonio Kast y Johannes Kaiser se disputan los espacios de la derecha. Kast se afirma en la derecha tradicional, la que busca orden con disciplina, mientras Kaiser crece en la derecha disruptiva, ese segmento que no quiere instituciones sino sacudones. Ambos suman, pero lo hacen fragmentados. Son como dos generales que, aunque comandan ejércitos, no logran unirlos en una sola marcha.

El caso de Evelyn Matthei es distinto. Ella no brilla en un solo clúster, pero aparece en varios al mismo tiempo. No concentra el fervor de un bloque específico, pero logra algo más estratégico: transversalidad. Está presente en los concertacionistas que aún creen en la institucionalidad, en sectores de centroderecha, en votantes moderados que buscan orden sin estridencias. Su figura no es la de la reina que gobierna un territorio, sino la del puente que conecta islas.

La metáfora es clara: mientras Jara reina en una fortaleza y Kast en su bastión, Matthei se convierte en la cartógrafa de pasajes. Su secreto no está en la fuerza de un solo bloque, sino en la habilidad de transitar por varios. No encarna una identidad cerrada, sino la promesa de una convivencia posible. Sin embargo, esta capacidad de conectar no le permite administrar un bloquee grande de votos y le quita capacidad de tracción para conquistar votos.

El tablero de las brechas: un ajedrez de ventajas que se mueven

Las encuestas no son solo retratos fijos; son más bien como un tablero de ajedrez donde las piezas se desplazan silenciosamente, alterando equilibrios. El análisis de las brechas entre candidatos nos muestra ese movimiento: no se trata de cuánto crece cada uno por sí mismo, sino de quién le gana a quién en la comparación directa.

Entre Jeannette Jara y Johannes Kaiser, la brecha se ha acortado. No olvidemos que es altamente probable que Jara obtenga el primer lugar en primera vuelta, pues concentra todos los votos de izquierda y muchos de centro izquierda. Kast en cambio tiene dos candidatos de derecha acompañándole y es normal que s fragmenten. Pero la derecha es dominante, quizás como nunca.

Con José Antonio Kast, la brecha entre él y Jara se mantiene, porque ambos pierden fuerza al mismo tiempo en esta quincena. Es como si estuvieran amarrados por una cuerda: cuando uno baja, el otro desciende con él. La política, a veces, castiga a rivales directos de manera simultánea, como si el desgaste de uno salpicara al otro.

La relación entre Kast y Matthei revela otro giro. Hace pocos meses, Kast había logrado imponerse con fuerza, incluso revertir una brecha que lo desfavorecía. Pero ahora esa ventaja se reduce, y Matthei vuelve a asomar como la opción preferida en la comparación. Es la batalla entre el fuego y el orden, entre el discurso de hierro y la promesa de gobernabilidad. Y, por ahora, el orden comienza a imponerse.

Matthei y Kaiser también se miden en este ajedrez. Aunque ella mantiene ventaja, la brecha se reduce. Kaiser crece en el territorio de la derecha disruptiva, arañando espacio en sectores donde antes Matthei parecía más cómoda. Es la señal de que la derecha no es un bloque compacto, sino una familia en disputa constante, donde los primos compiten por herencia.

La metáfora es clara: las brechas son como grietas en un muro. No derriban de inmediato, pero van ensanchándose, debilitando cimientos, alterando la arquitectura del poder. Y hoy, esas grietas muestran dos certezas: Jara pierde terreno frente a todos sus rivales y Matthei logra retomar una curva ascendente y va mostrando sus atributos.

El tablero se mueve, las piezas cambian de lugar. Y como en el ajedrez, no gana el que avanza más rápido, sino el que logra ocupar las casillas decisivas. En esta partida, esas casillas parecen estar cada vez más cerca de la derecha.

El balotaje y la hegemonía de la derecha

Las elecciones suelen presentarse como una carrera, con inicios, caídas y remontadas. Pero hay momentos en que dejan de ser carrera y se convierten en sentencia. El balotaje en Chile, según esta encuesta, es precisamente eso: una sentencia de época.

Los números lo repiten con obstinación: gane quien gane en primera vuelta, en segunda la derecha se impone. Y no solo se impone: profundiza su victoria. Matthei triunfa con 62,1% sobre Jara, Kast lo hace con 56,4%, Kaiser incluso con 53,8%. No importa el adversario ni el estilo: la derecha aparece como destino, la izquierda como límite.

El diagnóstico no es solo electoral, es cultural. En el trasfondo de estos resultados se mueven tres fuerzas:

1. El miedo como motor: la seguridad se instala como obsesión, y en tiempos de miedo los discursos de orden tienen ventaja natural.

2. El mérito como dogma: la riqueza vuelve a legitimarse en clave de esfuerzo, debilitando narrativas de redistribución y justicia social.

3. La gobernabilidad como refugio: el candidato que no asusta, que no parece peligroso, que se ofrece como seguro, gana. Y esa figura es hoy Evelyn Matthei.

Jara, por el contrario, carga con todos los lastres: alto antivoto, baja percepción de aporte, riesgo encendido en el centro. Su candidatura se sostiene en un bloque fiel de izquierda, pero ese bloque no basta para cruzar el río del balotaje. Ella es fortaleza sin puentes.

Kast y Kaiser son más complejos. Tienen flancos claros —autoritarismo y provocación—, pero incluso así vencen a Jara en segunda vuelta. Eso revela que su debilidad es menor que la de ella, o dicho de otra manera: que el rechazo a Jara es más grande que el rechazo a cualquiera de ellos.

Y Matthei aparece como la figura que no solo gana, sino que amplía: transita entre clúster, se fortalece en la gobernabilidad, baja el riesgo percibido. Su triunfo no es solo numérico, es narrativo: representa la normalidad en un tiempo que clama por orden.

La metáfora es dura: el balotaje se ha convertido en un tribunal, y la derecha es el jurado que absuelve a sus propios candidatos mientras condena a la izquierda. No importa cuál sea el nombre propio, importa el clima cultural. Y ese clima dicta una hegemonía conservadora.

El desafío, entonces, ya no es quién ganará, sino cómo se reconfigurará el campo político a partir de esta evidencia. La derecha se proyecta como destino inevitable, pero también enfrenta su propia fragmentación interna. La izquierda, en cambio, debe rehacer su relato: ya no basta hablar de igualdad o privilegios; necesita una narrativa que combine seguridad y futuro, miedo y esperanza, sin quedar atrapada en la irrelevancia.

En esta escena, el balotaje no es un segundo tiempo: es el veredicto. Y ese veredicto, por ahora, es claro: Chile ha girado su brújula hacia la derecha, y no parece dispuesto a moverla en el corto plazo.

Epílogo

El recorrido por los datos de esta encuesta revela más que preferencias electorales. Muestra una transformación cultural profunda: la derecha ya no es solo una opción política, sino el refugio al que la ciudadanía corre cuando percibe peligro. La izquierda, en cambio, se ha encapsulado en una fortaleza de convicción que casi asegura la primera vuelta, pero condena la segunda.

La hegemonía de la derecha no se explica solo por sus candidatos, sino por el clima de época: la seguridad como obsesión, el mérito como dogma, la gobernabilidad como refugio. Con el actual escenario el balotaje no será un campo abierto de disputa, sino la confirmación de la derecha como destino.

Enviando corrección, espere un momento...

Enviando corrección, espere un momento...