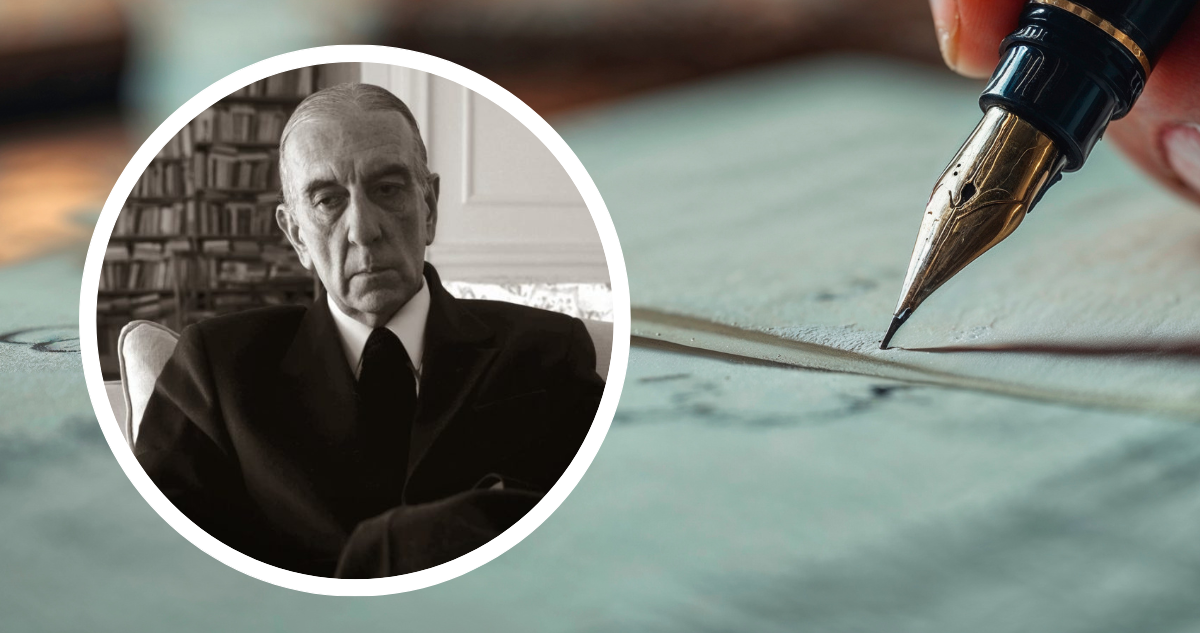

Excéntrico, de una cultura elefantiásica, con una inteligencia rayana en la genialidad. Pieza única, irrepetible. La voz pública y cultural más importante de Chile en los últimos treinta años.

Este mes de enero se cumplen seis años de la muerte del poeta, abogado, diplomático y profesor universitario, Armando Uribe Arce.

Hay viejos pesados –los imprescindibles- y viejos hs. pesados –los insoportables. Uribe está entre los imprescindibles.

La primera contribución de Armando Uribe a la escena chilena fue que no sonrió nunca. Cuando comenzaba la llamada transición de los 90, entre la proliferación de sonrisitas, apretones de mano, tonos de lo más conciliadores, frases muy cuidadas, ambientes distendidos en exceso, codazos al por mayor para ubicarse en todo orden de granjerías, aparece este personaje que lo primero que hace es no reírse bajo ninguna circunstancia. Era la señal de algo, una cierta abstención, por lo menos un contrapeso a lo a veces impúdico. Claro, esto no se le perdonó (“eres conflictivo”, “muy pesado”).

En el tiempo de los murmullos (una especie de letra chica), Uribe alzó la voz para hablar claro. Y pateó el piso y se enojó. A los abrazos alejandrinos que se veían por doquier, impuso una especie de ascética latina epigramática. El verso coincidía con su gestualidad pública y las opiniones impresas.

Uribe quería pelear pero la pelea había terminado, quedaban sólo los acomodos en asientos numerados.

Armando Uribe nunca volvió de París, siempre vino de Chile. Una raíz profunda y antigua no lo dejaba estar en ninguna otra parte. Nunca se llamó Graciano Canalejas.

Si uno lo veía por ahí, caminando, parecía el perro de Goya en el plano oblicuo de Chile.

Despidió a poetas como Eduardo Anguita: “Hablo a nombre de nadie (…) El nombre de los poetas es nadie”; y lo veo con un sombrero negro a lo Ezra Pound, dolorido en el Cementerio N° 2 de Valparaíso despidiendo a Juan Luis Martínez.

Y escribió cartas públicas confrontando a Patricio Aylwin y Agustín Edwards (libro que sólo LOM se atrevió a publicar); desde luego escribió hasta con la uña sobre el dictador Pinochet desde el día mismo del golpe. Por algo en el exilio integró el Tribunal Russell II sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile y Latinoamérica, junto a Julio Cortázar, Lelio Basso, Gabriel García Márquez, Jean Paul Sartre y otros.

En un momento se encerró a leer y escribir notables poemas. Católico crítico y obseso de su religión.

Su muerte (la frase que viene creo que la estoy copiando pero no sé de dónde) fue un daño a la nación.

Expongo ahora una nota que tomé el día de su muerte (23-1-2020):

Hoy, de madrugada, murió Armando Uribe. Enterado, fui de inmediato a su departamento en Ismael Valdés Vergara. Llegué como a las 13:15. El portero me dijo que el velorio comenzaba a las 4 de la tarde y que no se podía subir antes. De inmediato le dije que quería hablar con alguna de las hijas, que me estaban esperando y que, por tanto, las llamara. Me vio resuelto y lo hizo. “De parte del señor Vassallo”, le oí anunciar. Subí. En la puerta estaba su hija Cecilia –de negro–, a quien conocía de vista. Me presenté y dijo que sabía perfectamente quién era e invitó a pasar. La seguí por un pasillo y abrió la puerta corrediza del último salón en que estaba resguardado el ataúd del poeta. Cecilia avanzó y destapó el féretro para que pudiera verlo cara a cara.

Ahí descansaba el poeta que cuando se quiso ir, se volvió; cuando quiso volverse, ya estaba lejos. Se presentaba de riguroso traje negro, corbata negra, y camisa de un azul profundo; la barba cana y el pelo algo largo completaban la magnífica estampa de viajero. Una foto de su mujer (Cecilia Echeverría) y él, de muy jóvenes, risueños, enlazados en algún baile, se le había dejado a la altura del pecho como contraseña para la travesía estelar.

El ataúd estaba rodeado de su estantería libresca, de esos libros de antes: buenos papeles, buenos cartones, buenos empastes, buenas tintas, lomos cosidos, todo para esos buenos lectores también de antes.

La voz que le había dado un tono crispado a Chile estaba en silencio, ese tono rimbaudiano que venía de la generación poética de los años 20 (José Domingo Gómez Rojas, entre otros) que aún circulaba cada tanto por la Alameda y alzaba la revista Juventud o Claridad como una banderola de batalla; el tono de Gabriela Mistral por la Reforma Agraria; de Pablo de Rokha por leyes sindicales y condiciones humanas de trabajo; de Vicente Huidobro denunciando las corruptelas político-financieras del año 25; de Neruda denunciando en el Senado a González Videla por la entrega del estudio “fotogramétrico” de las costas de Chile al Departamento de Estado norteamericano, y, por tanto, acusando de traición al presidente. En fin, lo que Uribe llamaba las “causas malditas” de Chile.

Ya estaban instaladas unas sillas alrededor y me senté. Estaba solo frente a la urna del poeta. Era el único extraño a su familia, unas pocas personas por ahora dedicadas a los preparativos finales. Le hice una guardia de honor de unas dos horas y quince minutos en que recité sus poemas en silencio, reviví imágenes, me acordé de frases y diálogos. Llegaban las coronas y los arreglos florales con rosas blancas y rojas. Una me llamó la atención porque quedó por casualidad sobrepuesta a los pies de la urna por un buen rato: la tarjeta la firmaba “Miguel Serrano”. El Serrano del que estamos hablando ya había muerto. Debía ser el hijo, tal vez por encargo de su padre, o a nombre del padre y el propio. Uribe había dicho públicamente que Miguel Serrano merecía el Premio Nacional de Literatura antes que él. Un día me dijo: “Lo que me interesa de Serrano es su locura, no el nazismo y ese tipo de cosas”.

Fue muy amable conmigo. Me dijo que lo fuera a visitar cuando quisiera. Y lo hice. ¡Cuántas cosas se dijeron en esos encuentros! De tan conversadores terminamos haciendo un libro con Miguel Vicuña y Uribe: Conversaciones en privado (Cuarto Propio, 2004). Memorable cuando escuchamos a volumen fuerte a los Electrodomésticos y su “¡Viva Chile!” con la Yolanda Sultana. En una de las sesiones me dice: “Eduardo, ¿usted sabe preparar café de cafetera?”; “soy tan inútil como usted, esperemos a Miguel que conoce el tema”, le dije. Sí, ahí sonrió.

Cuando el gobierno de Francia lo condecoró con la Orden de las Artes y las Letras, tuvo la deferencia de invitarme al acto oficial en la residencia del embajador.

El día del Premio Nacional de Literatura (2004) pasé toda la tarde con el galardonado. Lo llamaban por teléfono, enviaban flores, tarjetas, etc. Llegó su amigo el arquitecto Jorge Swinburn, del Saint George, con el que conversé largo rato. Hacia las nueve p. m. le dije que me iba, “Eduardo, por favor quédese. En situaciones como éstas uno necesita a los amigos”. Y no tuve más que quedarme otro par de horas.

Excéntrico, de una cultura elefantiásica, con una inteligencia rayana en la genialidad. Pieza única, irrepetible. La voz pública y cultural más importante de Chile en los últimos treinta años. La guardia la interrumpí un rato cuando con Cecilia nos fumamos un cigarrillo en el balcón. Me contó que su padre, en el último tiempo, ya no leía ni escribía, y eso había sido una mala señal. Estaba con el tanque de oxígeno permanente. La muerte se produjo por una insuficiencia respiratoria.

Ya cerca de las cuatro inicié la retirada, las despedidas, le dije “adiós, canario poetícola”, y entendió perfecto. En la calle, en medio de la pena y el tráfago, comencé a sonreír al recordar un par de situaciones: una vez, con una cara con su qué, me contó que en un cocktail o algo así, en París (en el destierro, como le habría gustado que escribiera), el mismísimo Michel Foucault no había dejado de mirarlo intensamente a cierta distancia. La otra, muy en su estilo, es que cuando le pregunté un día a qué venía el Papa a Chile, porque no encontraba una razón suficiente, me dijo al instante: “¡Para eso, para que le digan Papa!”.

Hasta siempre, poeta.

Enviando corrección, espere un momento...

Enviando corrección, espere un momento...